Про это — Маяковский. Полный текст стихотворения — Про это

В этой теме,

и личной

и мелкой,

перепетой не раз

и не пять,

я кружил поэтической белкой

и хочу кружиться опять.

Эта тема

сейчас

и молитвой у Будды

и у негра вострит на хозяев нож.

Если Марс,

и на нем хоть один сердцелюдый,

то и он

сейчас

скрипит

про то ж.

Эта тема придет,

калеку за локти

подтолкнет к бумаге,

прикажет:

— Скреби! —

И калека

с бумаги

срывается в клёкоте,

только строчками в солнце песня рябит.

Эта тема придет,

позвонѝтся с кухни,

повернется,

сгинет шапчонкой гриба,

и гигант

постоит секунду

и рухнет,

под записочной рябью себя погребя.

Эта тема придет,

прикажет:

— Истина! —

Эта тема придет,

велит:

— Красота! —

И пускай

перекладиной кисти раскистены —

только вальс под нос мурлычешь с креста.

Эта тема азбуку тронет разбегом —

уж на что б, казалось, книга ясна! —

и становится

— А —

недоступней Казбека.

Замутит,

оттянет от хлеба и сна.

Эта тема придет,

вовек не износится,

только скажет:

— Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее,

и идешь знаменосцем,

красношелкий огонь над землей знаменя.

Это хитрая тема!

Нырнет под события,

в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,

и как будто ярясь

— посмели забыть ее! —

затрясет;

посыпятся души из шкур.

Эта тема ко мне заявилась гневная,

приказала:

— Подать

дней удила! —

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное

и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,

остальные оттерла

и одна

безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.

Молотобоец!

От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила, в темень

колотись — велела — строчками лбов.

Имя

этой

теме:

. . . . . . !

I. Баллада Редингской тюрьмы

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,

но если слова болят

и слова говорят про то, что болят,

молодеет и лад баллад.

Лубянский проезд.

Водопьяный.

Вид

вот.

Вот

фон.

В постели она.

Она лежит.

Он.

На столе телефон.

«Он» и «она» баллада моя.

Не страшно нов я.

Страшно то,

что «он» — это я,

и то, что «она» —

моя.

При чём тюрьма?

Рождество.

Кутерьма.

Без решёток окошки домика!

Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

Стол.

На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле — волдырь на теле.

Трубку из рук вон.

Из фабричной марки —

две стрелки яркие

омолниили телефон.

Соседняя комната.

Из соседней

сонно:

— Когда это?

Откуда это живой поросёнок? —

Звонок от ожогов уже визжит,

добела раскалён аппарат.

Больна она!

Она лежит!

Беги!

Скорей!

Пора!

Мясом дымясь, сжимаю жжение.

Моментально молния телом забегала.

Стиснул миллион вольт напряжения.

Ткнулся губой в телефонное пекло.

Дыры

сверля

в доме,

взмыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

номер

пулей

летел

барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —

под праздник работай за двух.

Красная лампа опять зажглась.

Позвонила!

Огонь потух.

И вдруг

как по лампам пошлО куролесить,

вся сеть телефонная рвётся на нити.

— 67-10!

Соедините! —

В проулок!

Скорей!

Водопьяному в тишь!

Ух!

А то с электричеством станется —

под Рождество

на воздух взлетишь

со всей

со своей

телефонной

станцией.

Жил на Мясницкой один старожил.

Сто лет после этого жил —

про это лишь —

сто лет! —

говаривал детям дед.

— Было — суббота…

под воскресенье…

Окорочок…

Хочу, чтоб дёшево…

Как вдарит кто-то!..

Землетрясенье…

Ноге горячо…

Ходун — подошва!.. —

Не верилось детям,

чтоб так-то

да там-то.

Землетрясенье?

Зимой?

У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,

раструба трубки разинув оправу,

погромом звонков громя тишину,

разверг телефон дребезжащую лаву.

Это визжащее,

звенящее это

пальнуло в стены,

старалось взорвать их.

Звоночинки

тыщей

от стен

рикошетом

под стулья закатывались

и под кровати.

Об пол с потолка звонОчище хлопал.

И снова,

звенящий мячище точно,

взлетал к потолку, ударившись Об пол,

и сыпало вниз дребезгою звоночной.

Стекло за стеклом,

вьюшку за вьюшкой

тянуло

звенеть телефонному в тон.

Тряся

ручоночкой

дом-погремушку,

тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна

чуть видно —

точка глаз

иголит щёки жаркие.

Ленясь, кухарка поднялась,

идёт,

кряхтя и харкая.

Мочёным яблоком она.

Морщинят мысли лоб её.

— Кого?

Владим Владимыч?!

А! —

Пошла, туфлёю шлёпая.

Идёт.

Отмеряет шаги секундантом.

Шаги отдаляются…

Слышатся еле…

Весь мир остальной отодвинут куда-то,

лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,

не могут закончить начатый жест.

Как были,

рот разинув,

сюда они

смотрят на Рождество из Рождеств.

Им видима жизнь

от дрязг и до дрязг.

Дом их —

единая будняя тина.

Будто в себя,

в меня смотрясь,

ждали

смертельной любви поединок.

Окаменели сиренные рокоты.

Колёс и шагов суматоха не вертит.

Лишь поле дуэли

да время-доктор

с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.

Москва —

за Москвой поля примолкли.

Моря —

за морями горы стройны.

Вселенная

вся

как будто в бинокле,

в огромном бинокле (с другой стороны).

Горизонт распрямился

ровно-ровно.

Тесьма.

Натянут бечёвкой тугой.

Край один —

я в моей комнате,

ты в своей комнате — край другой.

А между —

такая,

какая не снится,

какая-то гордая белой обновой,

через вселенную

легла Мясницкая

миниатюрой кости слоновой.

Ясность.

Прозрачнейшей ясностью пытка.

В Мясницкой

деталью искуснейшей выточки

кабель

тонюсенький —

ну, просто нитка!

И всё

вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!

Трубку наводят.

Надежду

брось.

Два!

Как раз

остановилась,

не дрогнув,

между

моих

мольбой обволокнутых глаз.

Хочется крикнуть медлительной бабе:

— Чего задаётесь?

Стоите Дантесом.

Скорей,

скорей просверлите сквозь кабель

пулей

любого яда и веса. —

Страшнее пуль —

оттуда

сюда вот,

кухаркой оброненное между зевот,

проглоченным кроликом в брюхе удава

по кабелю,

вижу,

слово ползёт.

Страшнее слов —

из древнейшей древности,

где самку клыком добывали люди ещё,

ползло

из шнура —

скребущейся ревности

времён троглодитских тогдашнее чудище.

А может быть…

Наверное, может!

Никто в телефон не лез и не лезет,

нет никакой троглодичьей рожи.

Сам в телефоне.

Зеркалюсь в железе.

Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!

Пойди — эту правильность с Эрфуртской сверь!

Сквозь первое горе

бессмысленный,

ярый,

мозг поборов,

проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком!

Красивый вид.

Товарищи!

Взвесьте!

В Париж гастролировать едущий летом,

поэт,

почтенный сотрудник «Известий»,

царапает стул когтём из штиблета.

Вчера человек —

единым махом

клыками свой размедведил вид я!

Косматый.

Шерстью свисает рубаха.

Тоже туда ж!?

В телефоны бабахать!?

К своим пошёл!

В моря ледовитые!

Размедвеженье

Медведем,

когда он смертельно сердится,

на телефон

грудь

на врага тяну.

А сердце

глубже уходит в рогатину!

Течёт.

Ручьища красной меди.

Рычанье и кровь.

Лакай, темнота!

Не знаю,

плачут ли,

нет медведи,

но если плачут,

то именно так.

То именно так:

без сочувственной фальши

скулят,

заливаясь ущельной длиной.

И именно так их медвежий Бальшин,

скуленьем разбужен, ворчит за стеной.

Вот так медведи именно могут:

недвижно,

задравши морду,

как те,

повыть,

извыться

и лечь в берлогу,

царапая логово в двадцать когтей.

Сорвался лист.

Обвал.

Беспокоит.

Винтовки-шишки

не грохнули б враз.

Ему лишь взмедведиться может такое

сквозь слёзы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.

Железки.

Барахло одеяло.

Лежит в железках.

Тихо.

Вяло.

Трепет пришёл.

Пошёл по железкам.

Простынь постельная треплется плеском.

Вода лизнула холодом ногу.

Откуда вода?

Почему много?

Сам наплакал.

Плакса.

Слякоть.

Неправда —

столько нельзя наплакать.

Чёртова ванна!

Вода за диваном.

Под столом,

за шкафом вода.

С дивана,

сдвинут воды задеваньем,

в окно проплыл чемодан.

Камин…

Окурок…

Сам кинул.

Пойти потушить.

Петушится.

Страх.

Куда?

К какому такому камину?

Верста.

За верстою берег в кострах.

Размыло всё,

даже запах капустный

с кухни

всегдашний,

приторно сладкий.

Река.

Вдали берега.

Как пусто!

Как ветер воет вдогонку с Ладоги!

Река.

Большая река.

Холодина.

Рябит река.

Я в середине.

Белым медведем

взлез на льдину,

плыву на своей подушке-льдине.

Бегут берега,

за видом вид.

Подо мной подушки лёд.

С Ладоги дует.

Вода бежит.

Летит подушка-плот.

Плыву.

Лихорадюсь на льдине-подушке.

Одно ощущенье водой не вымыто:

я должен

не то под кроватные дужки,

не то

под мостом проплыть под каким-то.

Были вот так же:

ветер да я.

Эта река!..

Не эта.

Иная.

Нет, не иная!

Было —

стоял.

Было — блестело.

Теперь вспоминаю.

Мысль растёт.

Не справлюсь я с нею.

Назад!

Вода не выпустит плот.

Видней и видней…

Ясней и яснее…

Теперь неизбежно…

Он будет!

Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.

Недвижный,

страшный,

упёршись в бока

столицы,

в отчаяньи созданной мною,

стоит

на своих стоэтажных быках.

Небо воздушными скрепами вышил.

Из вод феерией стали восстал.

Глаза подымаю выше,

выше…

Вон!

Вон —

опершись о перила мостА?..

Прости, Нева!

Не прощает,

гонит.

Сжалься!

Не сжалился бешеный бег.

Он!

Он —

у небес в воспалённом фоне,

прикрученный мною, стоит человек.

Стоит.

Разметал изросшие волосы.

Я уши лаплю.

Напрасные мнёшь!

Я слышу

мой,

мой собственный голос.

Мне лапы дырявит голоса нож.

Мой собственный голос —

он молит,

он просится:

— Владимир!

Остановись!

Не покинь!

Зачем ты тогда не позволил мне

броситься?

С размаху сердце разбить о быки?

Семь лет я стою.

Я смотрю в эти воды,

к перилам прикручен канатами строк.

Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.

Когда ж,

когда ж избавления срок?

Ты, может, к ихней примазался касте?

Целуешь?

Ешь?

Отпускаешь брюшкО?

Сам

в ихний быт,

в их семейное счастье

намЕреваешься пролезть петушком?!

Не думай! —

Рука наклоняется вниз его.

Грозится

сухой

в подмостную кручу.

— Не думай бежать!

Это я

вызвал.

Найду.

Загоню.

Доконаю.

Замучу!

Там,

в городе,

праздник.

Я слышу гром его.

Так что ж!

Скажи, чтоб явились они.

Постановленье неси исполкомово.

МУку мою конфискуй,

отмени.

Пока

по этой

по Невской

по глуби

спаситель-любовь

не придёт ко мне,

скитайся ж и ты,

и тебя не полюбят.

Греби!

Тони меж домовьих камней! —

Спасите!

Стой, подушка!

Напрасное тщенье.

Лапой гребу —

плохое весло.

Мост сжимается.

Невским течением

меня несло,

несло и несло.

Уже я далёко.

Я, может быть, зА день.

За дЕнь

от тени моей с моста.

Но гром его голоса гонится сзади.

В погоне угроз паруса распластал.

— Забыть задумал невский блеск?!

Её заменишь?!

Некем!

По гроб запомни переплеск,

плескавший в «Человеке». —

Начал кричать.

Разве это осилите?!

Буря басит —

не осилить вовек.

Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!

Там

на мосту

на Неве

человек!

II. Ночь под Рождество

Фантастическая реальность

Бегут берега —

за видом вид.

Подо мной —

подушка-лёд.

Ветром ладожским гребень завит.

Летит

льдышка-плот.

Спасите! — сигналю ракетой слов.

Падаю, качкой добитый.

Речка кончилась —

море росло.

Океан —

большой до обиды.

Спасите!

Спасите!..

Сто раз подряд

реву батареей пушечной.

Внизу

подо мной

растёт квадрат,

остров растёт подушечный.

Замирает, замирает,

замирает гул.

Глуше, глуше, глуше…

Никаких морей.

Я —

на снегу.

Кругом —

вёрсты суши.

Суша — слово.

Снегами мокра.

Подкинут метельной банде я.

Что за земля?

Какой это край?

Грен-

лап-

люб-ландия?

Боль были

Из облака вызрела лунная дынка,

стенУ постепенно в тени оттеня.

Парк Петровский.

Бегу.

Ходынка

за мной.

Впереди Тверской простыня.

А-у-у-у!

К Садовой аж выкинул «у»!

Оглоблей

или машиной,

но только

мордой

аршин в снегу.

Пулей слова матершины.

«От нэпа ослеп?!

Для чего глаза впрЯжены?!

Эй, ты!

Мать твою разнэп!

Ряженый!»

Ах!

Да ведь

я медведь.

Недоразуменье!

Надо —

прохожим,

что я не медведь,

только вышел похожим.

Спаситель

Вон

от заставы

идёт человечек.

За шагом шаг вырастает короткий.

Луна

голову вправила в венчик.

Я уговорю,

чтоб сейчас же,

чтоб в лодке.

Это — спаситель!

Вид Иисуса.

Спокойный и добрый,

венчанный в луне.

Он ближе.

Лицо молодое безусо.

Совсем не Исус.

Нежней.

Юней.

Он ближе стал,

он стал комсомольцем.

Без шапки и шубы.

Обмотки и френч.

То сложит руки,

будто молится.

То машет,

будто на митинге речь.

Вата снег.

Мальчишка шёл по вате.

Вата в золоте —

чего уж пошловатей?!

Но такая грусть,

что стой

и грустью ранься!

Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шёл, в закат глаза уставя.

Был закат непревзойдимо жёлт.

Даже снег желтел в Тверской заставе.

Ничего не видя, мальчик шёл.

Шёл,

вдруг

встал.

В шёлк

рук

сталь.

С час закат смотрел, глаза уставя,

за мальчишкой лёгшую кайму.

Снег хрустя разламывал суставы.

Для чего?

Зачем?

Кому?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.

Попала ветру мальчишки записка.

Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте…

Кончаю…

Прошу не винить…

Ничего не поделаешь

До чего ж

на меня похож!

Ужас.

Но надо ж!

Дёрнулся к луже.

Залитую курточку стягивать стал.

Ну что ж, товарищ!

Тому ещё хуже —

семь лет он вот в это же смотрит с моста.

Напялил еле —

другого калибра.

Никак не намылишься —

зубы стучат.

Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.

Гляделся в льдину…

бритвой луча…

Почти,

почти такой же самый.

Бегу.

Мозги шевелят адресами.

Во-первых,

на Пресню,

туда,

по задворкам.

Тянет инстинктом семейная норка.

За мной

всероссийские,

теряясь точкой,

сын за сыном,

дочка за дочкой.

Всехные родители

— Володя!

На Рождество!

Вот радость!

Радость-то во!.. —

Прихожая тьма.

Электричество комната.

Сразу —

наискось лица родни.

— Володя!

Господи!

Что это?

В чём это?

Ты в красном весь.

Покажи воротник!

— Не важно, мама,

дома вымою.

Теперь у меня раздолье —

вода.

Не в этом дело.

Родные!

Любимые!

Ведь вы меня любите?

Любите?

Да?

Так слушайте ж!

Тётя!

Сёстры!

Мама!

ТушИте ёлку!

Заприте дом!

Я вас поведу…

вы пойдёте…

Мы прямо…

сейчас же…

все

возьмём и пойдём.

Не бойтесь —

это совсем недалёко —

600 с небольшим этих крохотных вёрст.

Мы будем там во мгновение ока.

Он ждёт.

Мы вылезем прямо на мост.

— Володя,

родной,

успокойся! —

Но я им

на этот семейственный писк голосков:

— Так что ж?!

Любовь заменяете чаем?

Любовь заменяете штопкой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —

не мама Альсандра Альсеевна.

Вселенная вся семьёю засеяна.

Смотрите,

мачт корабельных щетина —

в Германию врезался Одера клин.

Слезайте, мама,

уже мы в Штеттине.

Сейчас,

мама,

несёмся в Берлин.

Сейчас летите, мотором урча, вы:

Париж,

Америка,

Бруклинский мост,

Сахара,

и здесь

с негритоской курчавой

лакает семейкой чай негритос.

Сомнёте периной

и волю

и камень.

Коммуна —

и то завернётся комом.

Столетия

жили своими домками

и нынче зажили своим домкомом!

Октябрь прогремел,

карающий,

судный.

Вы

под его огнепёрым крылом

расставились,

разложили посудины.

Паучьих волос не расчешешь колом.

Исчезни, дом,

родимое место!

Прощайте! —

Отбросил ступЕней последок.

— Какое тому поможет семейство?!

Любовь цыплячья!

Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —

всем в виду

кудринскими вышками

себе навстречу

сам

иду

с подарками под мышками.

Мачт крестами на буре распластан,

корабль кидает балласт за балластом.

Будь проклята,

опустошённая лёгкость!

Домами оскалила скАлы далёкость.

Ни люда, ни заставы нет.

Горят снега,

и гОло.

И только из-за ставенек

в огне иголки ёлок.

Ногам вперекор,

тормозами на быстрые

вставали стены, окнами выстроясь.

По стёклам

тени

фигурками тира

вертелись в окне,

зазывали в квартиры.

С Невы не сводит глаз,

продрог,

стоит и ждёт —

помогут.

За первый встречный за порог

закидываю ногу.

В передней пьяный проветривал бредни.

Стрезвел и дёрнул стремглав из передней.

Зал заливался минуты две:

— Медведь,

медведь,

медведь,

медв-е-е-е-е… —

Муж Фёклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,

извертясь вопросительным знаком,

хозяин полглаза просунул:

— Однако!

Маяковский!

Хорош медведь! —

Пошёл хозяин любезностями медоветь:

— Пожалуйста!

Прошу-с.

Ничего —

я боком.

Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.

Жена — Фекла Двидна.

Дочка,

точь-в-точь

в меня, видно —

семнадцать с половиной годочков.

А это…

Вы, кажется, знакомы?! —

Со страха к мышам ушедшие в норы,

из-под кровати полезли партнёры.

Усища —

к стёклам ламповым пыльники —

из-под столов пошли собутыльники.

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.

Весь безлицый парад подсчитать ли?

Идут и идут процессией мирной.

Блестят из бород паутиной квартирной.

Всё так и стоит столетья,

как было.

Не бьют —

и не тронулась быта кобыла.

Лишь вместо хранителей дУхов и фей

ангел-хранитель —

жилец в галифе.

Но самое страшное:

по росту,

по коже

одеждой,

сама походка моя! —

в одном

узнал —

близнецами похожи —

себя самого —

сам

я.

С матрацев,

вздымая постельные тряпки,

клопы, приветствуя, подняли лапки.

Весь самовар рассиялся в лучики —

хочет обнять в самоварные ручки.

В точках от мух

веночки

с обоев

венчают голову сами собою.

Взыграли туш ангелочки-горнисты,

пророзовев из иконного глянца.

Исус,

приподняв

венок тернистый,

любезно кланяется.

Маркс,

впряжённый в алую рамку,

и то тащил обывательства лямку.

Запели птицы на каждой на жёрдочке,

герани в ноздри лезут из кадочек.

Как были

сидя сняты

на корточках,

радушно бабушки лезут из карточек.

Раскланялись все,

осклабились враз;

кто басом фразу,

кто в дискант

дьячком.

— С праздничком!

С праздничком!

С праздничком!

С праздничком!

С праз-

нич-

ком! —

Хозяин

то тронет стул,

то дунет,

сам со скатерти крошки вымел.

— Да я не знал!..

Да я б накануне…

Да, я думаю, занят…

Дом…

Со своими…

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!

Д-а-а-а —

это особы.

Их ведьма разве сыщет на венике!

Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,

следят четвереньки.

Какой мой дом?!

Сейчас с него.

Подушкой-льдом

плыл Невой —

мой дом

меж дамб

стал льдом,

и там…

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,

молил,

грозил,

просил,

агитировал.

— Ведь это для всех…

для самих…

для вас же…

Ну, скажем, «Мистерия» —

ведь не для себя ж?!

Поэт там и прочее…

Ведь каждому важен…

Не только себе ж —

ведь не личная блажь…

Я, скажем, медведь, выражаясь грубо…

Но можно стихи…

Ведь сдирают шкуру?!

Подкладку из рифм поставишь —

и шуба!..

Потом у камина…

там кофе…

курят…

Дело пустяшно:

ну, минут на десять…

Но нужно сейчас,

пока не поздно…

Похлопать может…

Сказать —

надейся!..

Но чтоб теперь же…

чтоб это серьёзно… —

Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.

Катали пО столу хлебные мякиши.

Слова об лоб

и в тарелку —

горохом.

Один расчувствовался,

вином размягший:

— Поооостой…

поооостой…

Очень даже и просто.

Я пойду!..

Говорят, он ждёт…

на мосту…

Я знаю…

Это на углу Кузнецкого мОста.

Пустите!

Нукося! —

По углам —

зуд:

— Наззз-ю-зззюкался!

Будет ныть!

Поесть, попить,

попить, поесть —

и за 66!

Теорию к лешему!

Нэп —

практика.

Налей,

нарежь ему.

Футурист,

налягте-ка! —

Ничуть не смущаясь челюстей целостью,

пошли греметь о челюсть челюстью.

Шли

из артезианских прорв

меж рюмкой

слова поэтических споров.

В матрац,

поздоровавшись,

влезли клопы.

На вещи насела столетняя пыль.

А тот стоит —

в перила вбит.

Он ждёт,

он верит:

скоро!

Я снова лбом,

я снова в быт

вбиваюсь слов напором.

Опять

атакую и вкривь и вкось.

Но странно:

слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.

Подбитые воздухом, стихли тарелки.

Обои,

стены

блёкли…

блёкли…

Тонули в серых тонах офортовых.

Со стенки

на город разросшийся

Бёклин

Москвой расставил «Остров мёртвых».

Давным-давно.

Подавно —

теперь.

И нету проще!

Вон

в лодке,

скутан саваном,

недвижный перевозчик.

Не то моря,

не то поля —

их шорох тишью стёрт весь.

А за морями —

тополя

возносят в небо мёртвость.

Что ж —

ступлю!

И сразу

тополи

сорвались с мест,

пошли,

затопали.

Тополи стали спокойствия мерами,

ночей сторожами,

милиционерами.

Расчетверившись,

белый Харон

стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,

обметят спящелобых —

и сразу

исчезает всё,

и видишь только обух.

Так барабаны улиц

в сон

войдут,

и сразу вспомнится,

что вот тоска

и угол вон,

за ним

она —

виновница.

Прикрывши окна ладонью угла,

стекло за стеклом вытягивал с краю.

Вся жизнь

на карты окон легла.

Очко стекла —

и я проиграю.

Арап —

миражей шулер —

по окнам

разметил нагло веселия крап.

Колода стекла

торжеством яркоогним

сияет нагло у ночи из лап.

Как было раньше —

вырасти б,

стихом в окно влететь.

Нет,

никни к стЕнной сырости.

И стих

и дни не те.

Морозят камни.

Дрожь могил.

И редко ходят веники.

Плевками,

снявши башмаки,

вступаю на ступеньки.

Не молкнет в сердце боль никак,

куёт к звену звено.

Вот так,

убив,

Раскольников

пришёл звенеть в звонок.

Гостьё идёт по лестнице…

Ступеньки бросил —

стенкою.

Стараюсь в стенку вплесниться,

и слышу —

струны тенькают.

Быть может, села

вот так

невзначай она.

Лишь для гостей,

для широких масс.

А пальцы

сами

в пределе отчаянья

ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вОроны гости?!

Дверье крыло

раз сто по бокам коридора исхлопано.

Горлань горланья,

оранья орлО?

ко мне доплеталось пьяное дОпьяна.

Полоса

щели.

Голоса?

еле:

«Аннушка —

ну и румянушка!»

Пироги…

Печка…

Шубу…

Помогает…

С плечика…

Сглушило слова уанстепным темпом,

и снова слова сквозь темп уанстепа:

«Что это вы так развеселились?

Разве?!»

СлИлись…

Опять полоса осветила фразу.

Слова непонятны —

особенно сразу.

Слова так

(не то чтоб со зла):

«Один тут сломал ногу,

так вот веселимся, чем бог послал,

танцуем себе понемногу».

Да,

их голосА.

Знакомые выкрики.

Застыл в узнаваньи,

расплющился, нем,

фразы кроЮ по выкриков выкройке.

Да —

это они —

они обо мне.

Шелест.

Листают, наверное, ноты.

«Ногу, говорите?

Вот смешно-то!»

И снова

в тостах стаканы исчоканы,

и сыплют стеклянные искры из щёк они.

И снова

пьяное:

«Ну и интересно!

Так, говорите, пополам и треснул?»

«Должен огорчить вас, как ни грустно,

не треснул, говорят,

а только хрустнул».

И снова

хлопанье двери и карканье,

и снова танцы, полами исшарканные.

И снова

стен раскалённые степи

под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.

Я не я.

Пусть бредом жизнь смололась.

Но только б, только б не ея

невыносимый голос!

Я день,

я год обыденщине прЕдал,

я сам задыхался от этого бреда.

Он

жизнь дымком квартирошным выел.

Звал:

решись

с этажей

в мостовые!

Я бегал от зова разинутых окон,

любя убегал.

Пускай однобоко,

пусть лишь стихом,

лишь шагами ночными —

строчишь,

и становятся души строчными,

и любишь стихом,

а в прозе немею.

Ну вот, не могу сказать,

не умею.

Но где, любимая,

где, моя милая,

где

— в песне! —

любви моей изменил я?

Здесь

каждый звук,

чтоб признаться,

чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.

Вбегу на трель,

на гаммы.

В упор глазами

в цель!

Гордясь двумя ногами,

Ни с места! — крикну. —

Цел! —

Скажу:

— Смотри,

даже здесь, дорогая,

стихами громя обыденщины жуть,

имя любимое оберегая,

тебя

в проклятьях моих

обхожу.

Приди,

разотзовись на стих.

Я, всех оббегав, — тут.

Теперь лишь ты могла б спасти.

Вставай!

Бежим к мосту! —

Быком на бойне

под удар

башку мою нагнул.

Сборю себя,

пойду туда.

Секунда —

и шагну.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,

секунда эта

стала началом,

началом

невероятного гуда.

Весь север гудел.

Гудения мало.

По дрожи воздушной,

по колебанью

догадываюсь —

оно над Любанью.

По холоду,

по хлопанью дверью

догадываюсь —

оно над Тверью.

По шуму —

настежь окна раскинул —

догадываюсь —

кинулся к Клину.

Теперь грозой Разумовское зАлил.

На Николаевском теперь

на вокзале.

Всего дыхание одно,

а под ногой

ступени

пошли,

поплыли ходуном,

вздымаясь в невской пене.

Ужас дошёл.

В мозгу уже весь.

Натягивая нервов строй,

разгуживаясь всё и разгуживаясь,

взорвался,

пригвоздил:

— Стой!

Я пришёл из-за семи лет,

из-за вёрст шести ста,

пришёл приказать:

Нет!

Пришёл повелеть:

Оставь!

Оставь!

Не надо

ни слова,

ни просьбы.

Что толку —

тебе

одному

удалось бы?!

Жду,

чтоб землёй обезлюбленной

вместе,

чтоб всей

мировой

человечьей гущей.

Семь лет стою,

буду и двести

стоять пригвождённый,

этого ждущий.

У лет на мосту

на презренье,

на смЕх,

земной любви искупителем значась,

должен стоять,

стою за всех,

за всех расплачУсь,

за всех расплАчусь.

Ротонда

Стены в тустепе ломались

нА три,

на четверть тона ломались,

на стО…

Я, стариком,

на каком-то Монмартре

лезу —

стотысячный случай —

на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее

всё, как по нотам:

буду звать

(новое дело!)

куда-то идти,

спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

хозяин гостям объясняет:

— Русский! —

Женщины —

мяса и тряпок вязАнки —

смеются,

стащить стараются

зА ноги:

«Не пойдём.

Дудки!

Мы — проститутки».

Быть Сены полосе б Невой!

Грядущих лет брызгОй

хожу по мгле по СЕновой

всей нынчести изгой.

СажЕнный,

обсмеянный,

сАженный,

битый,

в бульварах

ору через каски военщины:

— Под красное знамя!

Шагайте!

По быту!

Сквозь мозг мужчины!

Сквозь сердце женщины! —

Сегодня

гнали

в особенном раже.

Ну и жара же!

Полусмерть

Надо

немного обветрить лоб.

Пойду,

пойду, куда ни вело б.

Внизу свистят сержанты-трельщики.

Тело

с панели

уносят метельщики.

Рассвет.

Подымаюсь сенскою сенью,

синематографской серой тенью.

Вот —

гимназистом смотрел их

с парты —

мелькают сбоку Франции карты.

Воспоминаний последним током

тащился прощаться

к странам Востока.

Случайная станция

С разлёту рванулся —

и стал,

и нА мель.

Лохмотья мои зацепились штанами.

Ощупал —

скользко,

луковка точно.

Большое очень.

Испозолочено.

Под луковкой

колоколов завыванье.

Вечер зубцы стенные выкаймил.

На Иване я

Великом.

Вышки кремлёвские пиками.

Московские окна

видятся еле.

Весело.

Ёлками зарождествели.

В ущелья кремлёвы волна ударяла:

то песня,

то звона рождественский вал.

С семи холмов,

низвергаясь Дарьялом,

бросала Тереком

праздник

Москва.

Вздымается волос.

Лягушкою тужусь.

Боюсь —

оступлюсь на одну только пядь,

и этот

старый

рождественский ужас

меня

по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,

крестом

на вершине,

ловлю равновесие,

страшно машу.

Густеет ночь,

не вижу в аршине.

Луна.

Подо мною

льдистый Машук.

Никак не справлюсь с моим равновесием,

как будто с Вербы —

руками картонными.

Заметят.

Отсюда виден весь я.

Смотрите —

Кавказ кишит Пинкертонами.

Заметили.

Всем сообщили сигналом.

Любимых,

друзей

человечьи ленты

со всей вселенной сигналом согнало.

Спешат рассчитаться,

идут дуэлянты.

Щетинясь,

щерясь

ещё и ещё там…

Плюют на ладони.

Ладонями сочными,

руками,

ветром,

нещадно,

без счёта

в мочалку щеку истрепали пощёчинами.

Пассажи —

перчаточных лавок початки,

дамы,

духи развевая паточные,

снимали,

в лицо швыряли перчатки,

швырялись в лицо магазины перчаточные.

Газеты,

журналы,

зря не глазейте!

На помощь летящим в морду вещам

ругнёй

за газетиной взвейся газетина.

Слухом в ухо!

Хватай, клевеща!

И так я калека в любовном боленьи.

Для ваших оставьте помоев ушат.

Я вам не мешаю.

К чему оскорбленья!

Я только стих,

я только душа.

А снизу:

— Нет!

Ты враг наш столетний.

Один уж такой попался —

гусар!

Понюхай порох,

свинец пистолетный.

Рубаху враспашку!

Не празднуй трусА! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,

грома бодрей,

бровь к брови,

ровненько,

со всех винтовок,

со всех батарей,

с каждого маузера и браунинга,

с сотни шагов,

с десяти,

с двух,

в упор —

за зарядом заряд.

Станут, чтоб перевесть дух,

и снова свинцом сорят.

Конец ему!

В сердце свинец!

Чтоб не было даже дрожи!

В конце концов —

всему конец.

Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.

Веселье клокочет.

Смакуя детали, разлезлись шажком.

Лишь на Кремле

поэтовы клочья

сияли по ветру красным флажком.

Да небо

по-прежнему

лирикой звЕздится.

Глядит

в удивленьи небесная звездь —

затрубадурИла Большая Медведица.

Зачем?

В королевы поэтов пролезть?

Большая,

неси по векам-Араратам

сквозь небо потопа

ковчегом-ковшом!

С борта

звездолётом

медведьинским братом

горланю стихи мирозданию в шум.

Скоро!

Скоро!

Скоро!

В пространство!

Пристальней!

Солнце блестит горы.

Дни улыбаются с пристани.

Прошение на имя…

(Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!)

Пристаёт ковчег.

Сюда лучами!

ПрИстань.

Эй!

Кидай канат ко мне!

И сейчас же

ощутил плечами

тяжесть подоконничьих камней.

Солнце

ночь потопа высушило жаром.

У окна

в жару встречаю день я.

Только с глобуса — гора Килиманджаро.

Только с карты африканской — Кения.

Голой головою глобус.

Я над глобусом

от горя горблюсь.

Мир

хотел бы

в этой груде гОря

настоящие облапить груди-горы.

Чтобы с полюсов

по всем жильям

лаву раскатил, горящ и каменист,

так хотел бы разрыдаться я,

медведь-коммунист.

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на моих руках тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,

сердцебиеньем,

голосом,

каждым остриём издыбленного в ужас

волоса,

дырами ноздрей,

гвоздями глаз,

зубом, исскрежещенным в звериный лязг,

ёжью кожи,

гнева брови сборами,

триллионом пор,

дословно —

всеми пОрами

в осень,

в зиму,

в весну,

в лето,

в день,

в сон

не приемлю,

ненавижу это

всё.

Всё,

что в нас

ушедшим рабьим вбито,

всё,

что мелочИнным роем

оседало

и осело бытом

даже в нашем

краснофлагом строе.

Я не доставлю радости

видеть,

что сам от заряда стих.

За мной не скоро потянете

об упокой его душу таланте.

Меня

из-за угла

ножом можно.

Дантесам в мой не целить лоб.

Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный,

до гроба добраться чтоб.

Где б ни умер,

умру поя.

В какой трущобе ни лягу,

знаю —

достоин лежать я

с лёгшими под красным флагом.

Но за что ни лечь —

смерть есть смерть.

Страшно — не любить,

ужас — не сметь.

За всех — пуля,

за всех — нож.

А мне когда?

А мне-то что ж?

В детстве, может,

на самом дне,

десять найду

сносных дней.

А то, что другим?!

Для меня б этого!

Этого нет.

Видите —

нет его!

Верить бы в загробь!

Легко прогулку пробную.

Стоит

только руку протянуть —

пуля

мигом

в жизнь загробную

начертИт гремящий путь.

Что мне делать,

если я

вовсю,

всей сердечной мерою,

в жизнь сию,

сей

мир

верил,

верую.

Вера

Пусть во что хотите жданья удлинятся —

вижу ясно,

ясно до галлюцинаций.

До того,

что кажется —

вот только с этой рифмой развяжись,

и вбежишь

по строчке

в изумительную жизнь.

Мне ли спрашивать —

да эта ли?

Да та ли?!

Вижу,

вижу ясно, до деталей.

Воздух в воздух,

будто камень в камень,

недоступная для тленов и крошений,

рассиявшись,

высится веками

мастерская человечьих воскрешений.

Вот он,

большелобый

тихий химик,

перед опытом наморщил лоб.

Книга —

«Вся земля», —

выискивает имя.

Век двадцатый.

Воскресить кого б?

— Маяковский вот…

Поищем ярче лица —

недостаточно поэт красив. —

Крикну я

вот с этой,

с нынешней страницы:

— Не листай страницы!

Воскреси!

Надежда

Сердце мне вложи!

КровИщу —

до последних жил.

В череп мысль вдолби!

Я своё, земное, не дожИл,

на земле

своё не долюбил.

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.

Пёрышком скрипел я, в комнатёнку всажен,

вплющился очками в комнатный футляр.

Что хотите, буду делать даром —

чистить,

мыть,

стеречь,

мотаться,

месть.

Я могу служить у вас

хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел —

толк весёлым есть ли,

если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,

только, чтоб хватить,

чтоб лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть

или горе…

Позовите!

Пригодится шутка дурья.

Я шарадами гипербол,

аллегорий

буду развлекать,

стихами балагуря.

Я любил…

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть…

Живёшь и болью дорожась.

Я зверьё ещё люблю —

у вас

зверинцы

есть?

Пустите к зверю в сторожа.

Я люблю зверьё.

Увидишь собачонку —

тут у булочной одна —

сплошная плешь, —

из себя

и то готов достать печёнку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь!

Любовь

Может,

может быть,

когда-нибудь

дорожкой зоологических аллей

и она —

она зверей любила —

тоже ступит в сад,

улыбаясь,

вот такая,

как на карточке в столе.

Она красивая —

её, наверно, воскресят.

Ваш

тридцатый век

обгонит стаи

сердце раздиравших мелочей.

Нынче недолюбленное

наверстаем

звёздностью бесчисленных ночей.

Воскреси

хотя б за то,

что я

поэтом

ждал тебя,

откинул будничную чушь!

Воскреси меня

хотя б за это!

Воскреси —

своё дожить хочу!

Чтоб не было любви — служанки

замужеств,

похоти,

хлебов.

Постели прокляв,

встав с лежанки,

чтоб всей вселенной шла любовь.

Чтоб день,

который горем старящ,

не христарадничать, моля.

Чтоб вся

на первый крик:

— Товарищ! —

оборачивалась земля.

Чтоб жить

не в жертву дома дырам.

Чтоб мог

в родне

отныне

стать

отец,

по крайней мере, миром,

землёй, по крайней мере, — мать.

Стихотворение это — Маяковский. Полный текст стихотворения — Стихотворение это

Что поэзия?!

Пустяк.

Шутка.

А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию —

готов от боли визжать и драться я.

Во всей округе —

тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги.

От жизни сидячей высохли в жгут.

Изголодались.

С локтями голыми.

Но денно и нощно

жгут и жгут

сердца неповинных людей «глаголами».

Написал.

Готово.

Спрашивается — прожёг?

Прожёг!

И сердце и даже бок.

Только поймут ли поэтические стада,

что сердца

сгорают —

исключительно со стыда.

Посудите:

сидит какой-нибудь верзила

(мало ли слов в России есть?!).

А он

вытягивает,

как булавку из ила,

пустяк,

который полегше зарифмоплесть.

А много ль в языке такой чуши,

чтоб сама

колокольчиком

лезла в уши?!!

Выберет…

и опять отчесывает вычески,

чтоб образ был «классический»,

«поэтический».

Вычешут…

и опять кряхтят они:

любят ямбы редактора лающиеся.

А попробуй

в ямб

пойди и запихни

какое-нибудь слово,

например, «млекопитающееся».

Потеют как следует

над большим листом.

А только сбоку

на узеньком клочочке

коротенькие строчки растянулись глистом.

А остальное —

одни запятые да точки.

Хороший язык взял да и искрошил,

зря только на обучение тратились гроши.

В редакции

поэтов банда такая,

что у редактора хронический разлив жёлчи.

Банду локтями,

дверями толкают,

курьер орет: «Набилось сволочи!»

Не от мира сего —

стоят молча.

Поэту в редкость удачи лучи.

Разве что редактор заталмудится слишком,

и врасплох удастся ему всучить

какую-нибудь

позапрошлогоднюю

залежавшуюся «веснишку».

И, наконец,

выпускающий,

над чушью фыркая,

режет набранное мелким петитиком

и затыкает стихами дырку за дыркой,

на горе родителям и на радость критикам.

И лезут за прибавками наборщик и наборщица.

Оно понятно —

набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:

помочь людям.

А то жалость!

(Особенно предложение пригодилось к весне б,

когда стихом зачитывается весь нэп.)

Я не против такой поэзии.

Отнюдь.

Весною тянет на меланхолическую нудь.

Но долой рукоделие!

Что может быть старей

кустарей?!

Как мастер этого дела

(ко мне не прицепитесь)

сообщу вам об универсальном рецепте-с.

(Новость та,

что моими мерами

поэты заменяются редакционными курьерами.)

Рецепт

(Правила простые совсем:

всего — семь.)

1. Берутся классики,

свертываются в трубку

и пропускаются через мясорубку.

2. Что получится, то

откидывают на решето.

3. Откинутое выставляется на вольный дух.

(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)

4. Просушиваемое перетряхивается еле

(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).

5. Сушится (чтоб не успело перевечниться)

и сыпется в машину:

обыкновенная перечница.

6. Затем

раскладывается под машиной

липкая бумага

(для ловли мушиной).

7. Теперь просто:

верти ручку,

да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!

(Чтоб «кровь» к «любовь»,

«тень» ко «дню»,

чтоб шли аккуратненько

одна через одну.)

Полученное вынь и…

готово к употреблению:

к чтению,

к декламированию,

к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии вылечить,

чтоб их не тянуло портить бумажки,

отобрать их от добрейшего Анатолия Васильича

и передать

товарищу Семашке.

Владимир Маяковский – поэт на все времена

В последние десятилетия все мы открываем для себя новые грани таланта и поэзии Владимира Маяковского, под другим углом смотрим на всё его творчество. Маяковский в своих произведениях предстает перед нами то как художник, рекламщик, а вот Маяковский — в театре и кинематографе, Маяковский — «первый рэпер», Маяковский – «икона стиля». Масштаб творческой личности поэта таков, что и сегодня не дает нам право утверждать: «Теперь мы точно знаем, кто такой Владимир Маяковский».

Масштаб творческой личности поэта таков, что и сегодня не дает нам право утверждать: «Теперь мы точно знаем, кто такой Владимир Маяковский».

В далеком прошлом осталось однобокое представление о Маяковском только как о «поэте революции». Творчество Маяковского остается востребованным в наши дни и пользуется спросом не только у молодежи, но и у старшего поколения, которые хотят углубить свои знания и расширить свое представление о творчестве любимого поэта.

Произведения Маяковского будоражат, и по сей день читатели пытаются и находят в его поэтических строчках и между строк всё новые и новые зашифрованные послания поэта своим потомкам в их светлое будущее.

Гений и гигиена

Во вступлении к поэме «Во весь голос» Маяковский, рассказывая своим потомкам «о времени и о себе», пишет:

«Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный» …

И дальше, уже в конце своего разговора с потомками, с новым поколением советских людей, живущих в светлом коммунистическом обществе, он добавляет:

«Для вас,

которые

здоровы и ловки,

поэт

вылизывал

чахоткины плевки…».

Этими строками Маяковский охарактеризовал свою поэтическую и гражданскую позиции того времени – борьба с эпидемиями, санитарное просвещение населения, проведение санитарно — оздоровительных мероприятий в стране, борьба за здоровье нынешних и будущих поколений.

Санитарно-просветительной деятельностью Маяковский начал заниматься в 1919 году, призывая бороться с тифозной вошью, дизентерией, брюшным тифом и холерой. «Певец кипяченой и ярый враг воды сырой», Маяковский выпускал плакаты и публиковал соответствующие стихи. Причем сам поэт очень гордился своей работой, считал, что его поэзия приносит людям реальную пользу.

«Певец кипяченой и ярый враг воды сырой», Маяковский выпускал плакаты и публиковал соответствующие стихи. Причем сам поэт очень гордился своей работой, считал, что его поэзия приносит людям реальную пользу.

Маяковский по заказу Государственного издательства медицинской литературы написал 35 текстов гигиенического содержания для создания лозунгов и рекламных плакатов. Художниками – оформителями плакатов на тексты Маяковского в то время стали И.М. Лебедев, Н.Ф. Денисовский и А.В. Ложкин. 12 из них, оформленные художником И.М. Лебедевым, были выпущены в 1929 году отдельной серией под названием: «Личная гигиена».

Владимир Маяковский не только сам отличался невероятной чистоплотностью, но и активно пропагандировал её. Поэт не только постоянно мыл руки, но и носил с собой по возможности мыло в маленькой мыльнице, полотенце, одеколон и йод, чтобы обеззараживать всё, к чему он прикасался. В поездках с ним всегда была складная каучуковая ванна (тазик), которой он постоянно пользовался. Маяковский приобрел её во Франции. В сложенном виде ванна хранилась в чехле из брезентовой ткани цвета хаки.

Мыльница Маяковского

Ванна Маяковского

Такая болезненная склонность к чистоте развилась в нем из-за того, что его отец умер от заражения крови, уколовшись простой иголкой, сшивая бумаги. Эти страшные воспоминания остались у Маяковского на всю жизнь. Страх Маяковского заразиться (т.н. «мизофобия») был настолько велик, что из-за него у поэта случались судороги. Любая царапина на своих или чужих руках приводила Маяковского в ужас. Он был очень мнителен, боялся простудиться, а если температура у него хотя бы немного повышалась, сразу же назначал себе постельный режим.

Маяковский принимал изощренные меры, чтобы не подхватить какую-нибудь «заразу», никогда не брался за дверные ручки голыми пальцами – он подкладывал платок или бумажку, всячески избегал поездок в общественном транспорте.

Мнительность поэта была настолько сильной, что он пытался избегать рукопожатий. Очевидцы рассказывают такой забавный случай: «Молодого Шостаковича привели познакомиться с Маяковским. Тот протянул ему три пальца и представился – «Маяковский». Нисколько не смутившись, Дмитрий Дмитриевич протянул в ответ один палец и отрекомендовался – «Шостакович». На что Маяковский рассмеялся и ответил: «Далеко пойдешь, Шостакович!».

Эта привычка нашла свой отражение и в творчестве поэта. Например, в плакатах, выпущенных на его стихи:

«Долой рукопожатия!

Без рукопожатий

встречайте друг друга

и провожайте!».

«Здорово!

А здоров ли ты?».

В гостях Маяковский старался не есть и не пить, чтобы не прикасаться к чужой посуде. Стаканы обычно долго рассматривал и протирал их. Пиво из кружки придумал пить, взявшись за ручку кружки левой рукой, уверяя, что так никто не пьет, и потому ничьи губы не прикасались к тому месту кружки, к которому подносит ко рту он. Свой бокал он ставил на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть. В поездки брал свой столовый прибор в кожаном футляре.

Дорожный прибор: стакан, складные вилка и ложка в футляре

«Болезни и грязь

проникают всюду.

Держи в чистоте

свою посуду».

«То, что брали

чужие рты,

в свой рот,

не бери ты!».

«Мой способ, дешевый

и простой:

руки в карманы заложи

и стой!».

Маяковский писал:

«Надо

голос

подымать

за чистоплотность».

Отсюда берет начало серия его плакатов на эту тему «Гигиена жилища»:

«Убирайте комнату,

чтоб она блестела,

в чистой комнате –

чистое тело».

***

«Держите чище

своё жилище».

***

«Хозяйка,

помни о правиле важном:

мети жилище

способом влажным».

«Хоть раз в неделю,

придя домой,

горячей водой

полы помой».

«Мойте окна,

запомните это,

окна – источник

жизни и света».

«Проветрите комнаты,

форточки открывайте

перед тем

как лечь

в свои кровати».

Особенно серьезное внимание поэт уделял гигиене рук. Он не только сам тщательно мыл руки, но и настоятельно рекомендовал всем обязательно проводить эту процедуру. Вот как это звучало в плакатах, изданных на его стихи:

Он не только сам тщательно мыл руки, но и настоятельно рекомендовал всем обязательно проводить эту процедуру. Вот как это звучало в плакатах, изданных на его стихи:

«Товарищи,

мылом и водой

мойте руки

перед едой».

«Грязные руки

грозят бедой.

Чтоб хворь

тебя не сломила,

— будь культурен:

перед едой

мой руки мылом!».

Время рождает своих героев. Таким героем для многих поколений и стал один из крупнейших русских поэтов ХХ века – Владимир Владимирович Маяковский. Сложно себе представить, как бы он отреагировал на сегодняшнюю эпидемическую обстановку в стране, связанную с пандемией COVID-19, но обращаясь к давно написанным поэтом строчкам, мы обнаруживаем удивительное созвучие настоящему историческому моменту. Вот его обращение к литераторам того времени:

«Литературная шатия,

успокойте ваши нервы,

отойдите,

вы мешаете

мобилизациям и маневрам».

А вот его обращение к людям: «Шагай, многомиллионная масса, в ста миллионах масок» или констатация момента «Толпа — пестрошерстая быстрая кошка — плыла, изгибаясь, дверями влекома…».

Вспоминая строчки Маяковского — «Разве жар такой термометром меряется!? Разве пульс такой секундами гудит!?», — как не подумать об обязательной термометрии, ежедневно проводящейся в настоящее время в образовательных учреждениях, на предприятиях?

Ну и, конечно же мытьё рук:

«Кому

болеть не хочется,

купите мыла фунт

и воде под струйки

подставляйте руки».

Не забыта и гигиена жилища:

«Затхлым воздухом –

жизнь режем.

Товарищи,

отдыхайте

на воздухе свежем».

О нарушении режима изоляции нам напоминают следующие строчки Маяковского:

«Не выдержал дома

Анненский, Тютчев, Фет.

Опять,

тоскою к людям ведомый,

иду

в кинематографы, трактиры, в кафе».

Удивительно, но Маяковский имел в своей жизни опыт самоизоляции. Ровно два месяца, с 28 декабря 1922 года по 28 февраля 1923 года, по настоянию Лили Брик, предложившей сделать паузу в их отношениях и пожить пару месяцев в разных местах, Маяковский находился в маленькой комнате на Лубянском проезде в Москве и писал стихи, никуда не выходя из дома, кроме как в редакцию. Это были тяжелые два месяца, во время которых Маяковский описал свои чувства к возлюбленной в поэме «Про это». За это время он ни разу не позвонил своей возлюбленной, хотя и передавал ей цветы, птиц и другие знаки внимания.

Недавно в Париже состоялась, пожалуй, необычная презентация новой коллекции знаменитого русского кутюрье Валентина Юдашкина, посвященной Владимиру Маяковскому. Без малого столетие назад великий поэт написал: «Готов твердить раз сто: изящество – это стопроцентная польза, удобство одежд и жилья простор». В истории Модного дома Валентина Юдашкина – это самый необычный показ, потому что показа в привычном его виде не было.

Закрытые границы, санитарные ограничения строго ограничили светскую жизнь, но не творческую. Голос Маяковского слышен за кадром: «Пойдем, поэт, взорим, воспоем…». В коллекции Юдашкина есть отсылки к его плакатам, Окнам РОСТа. Это не только яркие, жизнеутверждающие цвета и четкие графические формы, но и новые материалы и фактуры. Свою коллекцию Валентин Юдашкин считает гимном любви к женщине, которую воспел Маяковский, а сам виртуальный показ назвал «открыткой из Москвы». В этой новой коллекции удачно скрепились строчки портновские и поэтические. Голос Маяковского слышен за кадром: «Пойдем, поэт, взорим, воспоем…». В коллекции Юдашкина есть отсылки к его плакатам, Окнам РОСТа. Это не только яркие, жизнеутверждающие цвета и четкие графические формы, но и новые материалы и фактуры. Свою коллекцию Валентин Юдашкин считает гимном любви к женщине, которую воспел Маяковский, а сам виртуальный показ назвал «открыткой из Москвы». В этой новой коллекции удачно скрепились строчки портновские и поэтические. |

Красные косынки и «рабочая куртка»

Советская поэзия и новая реальность

Маяковский в своем творчестве был искренен и прям, работал с максимальной самоотдачей, «сердцем наружу», и требовал бескомпромиссного отношения к своей поэзии не только от читателей, но прежде всего от себя самого. Такая поэзия не может не волновать читателей и не быть востребованной, даже спустя столетия. Владимир Маяковский – поэт вне времени, его строки всегда актуальны, несмотря на меняющиеся политические парадигмы и настроения общества. В чем секрет? Маяковский всегда был честен и говорил правду.

«Улицы – наши кисти, площади – наши палитры»: Москва Владимира Маяковского

В честь 127-летия со дня рождения поэта рассказываем о местах в столице, связанных с его именем.

Памятник на Триумфальной

Фото: mos.ru

Памятник на Триумфальной площади – это далеко не самый крупный столичный монумент, но он неизменно притягивает к себе взгляды прохожих. Автор скульптуры будто бы уловил главную, самую характерную черту поэта и его творчества, так что, глядя на фигуру, сомнений не остается – это Маяковский. Он стоит вполоборота, уверенно смотря перед собой, и, кажется, вот-вот прогремят над площадью знаменитые стихотворные строки.

Памятник работы скульптора Александра Кибальникова и архитектора Дмитрия Чечулина был торжественно открыт в столице 28 июля 1958 года. Ныне Триумфальная, эта площадь в то время носила имя поэта – Маяковская. После окончания официальной церемонии у монумента впервые прошли чтения стихов, положившие начало традиции Маяковских чтений. Впоследствии «у Маяка» выступали многие известные литераторы и молодые дарования.

Станция метро «Маяковская»

Фото: mos.ru

Станция «Маяковская» Замоскворецкой линии открылась 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена. Первоначальный проект, подготовленный архитектором Самуилом Кравецем еще в первой половине 1930-х годов, из-за сложных геологических условий пришлось существенно изменить. Над финальным проектом работал Алексей Душкин. В итоге «Маяковская» стала первой в мире станцией глубокого заложения, зал которой опирается на стальные колонны. Она сразу же привлекла внимание общественности: в 1939 году проект получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

Архитектура станции очень узнаваема: изящные арки и овальные ниши, в которых размещены лампы и мозаичные панно по эскизам художника Александра Дейнеки. Все эти элементы создают ощущение основательности и одновременно легкости, тем самым перекликаясь с поэзией Маяковского – такой же мощной и в то же время воздушной. На станции установлен бюст поэта, созданный скульптором Александром Кибальниковым, автором памятника на Триумфальной площади.

«Известия»

Фото: Юрий Любимов / АГН «Москва»

Владимир Маяковский сотрудничал со многими периодическими изданиями, но его путь в газету «Известия» был непростым. Дело в том, что главному редактору Юрию Стеклову стихи поэта были не по душе, и печатать их он не хотел. Впервые произведение Маяковского – стихотворение «Прозаседавшиеся» – появилось на страницах газеты почти нелегально: это случилось в момент отъезда Стеклова 5 марта 1922 года. В редакции произошел небольшой скандал, однако стихи заметил и похвалил Владимир Ленин. После этого Маяковский стал печататься в «Известиях» регулярно и даже получил редакционное удостоверение. Всего на страницах газеты появилось около 50 публикаций поэта – стихи, очерки, рекламные тексты. Поэт порой заходил в редакцию просто для того, чтобы побеседовать с журналистами.

После этого Маяковский стал печататься в «Известиях» регулярно и даже получил редакционное удостоверение. Всего на страницах газеты появилось около 50 публикаций поэта – стихи, очерки, рекламные тексты. Поэт порой заходил в редакцию просто для того, чтобы побеседовать с журналистами.

Здание «Известий» было возведено на Пушкинской площади, которая тогда называлась Страстной, в 1925–1927 годах при участии известного инженера-конструктора Артура Лолейта. Сооружение в стиле конструктивизм – яркая точка на архитектурной карте центральной части города.

Дом Маяковского

Фото: mos.ru

В доме 15/13 в Гендриковом переулке (сегодня это переулок Маяковского) поэт жил с 1926 по 1930 год. Сюда же въехали Осип и Лиля Брик. Квартира № 5 сразу стала важным центром культурно-литературной жизни Москвы. Здесь можно было встретить Бориса Пастернака, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Мейерхольда. Дом Маяковского посещали Диего Ривера, Теодор Драйзер и многие другие выдающиеся люди того времени. Он стал штаб-квартирой творческого объединения «ЛЕФ» – «Левого фронта искусств», лидером которого был Маяковский.

После смерти поэта в этом доме был открыт мемориальный музей, а Гендриков переулок переименовали в переулок Маяковского. Дом-музей просуществовал несколько десятилетий и пользовался большой популярностью у горожан. В 1974 году музей был перемещен в проезд Серова (ныне – Лубянский проезд).

Дом Моссельпрома

Фото: stroi.mos.ru

Здание в Калашном переулке называли первым советским небоскребом. Этот дом – важный памятник архитектуры конструктивизма начала ХХ столетия. Он был возведен по проекту Николая Струкова в очень короткие сроки, что повлекло за собой ошибку и обрушение одной из стен. В 1923–1925 годах здание было достроено, в нем появились дополнительные этажи. Здесь разместил свои кабинеты и склады Моссельпром.

Для оформления здания в фирменном стиле Моссельпром обратился к творческому объединению «ЛЕФ», участниками которого были поэты и художники-авангардисты. Над дизайном работал Александр Родченко, а рекламные тексты создавал Владимир Маяковский. Перу поэта принадлежит самый броский слоган «Нигде кроме как в Моссельпроме!», он сочинил для Моссельпрома и многие другие рекламные короткостишия.

Над дизайном работал Александр Родченко, а рекламные тексты создавал Владимир Маяковский. Перу поэта принадлежит самый броский слоган «Нигде кроме как в Моссельпроме!», он сочинил для Моссельпрома и многие другие рекламные короткостишия.

Музей Маяковского

Фото: um.mos.ru

Коммунальная квартира № 12 в доме 3 в Лубянском проезде (до 1994 года – проезд Серова) стала первой собственной жилплощадью Маяковского в Москве – до этого поэт несколько лет жил в гостиницах Москвы и Петербурга (Петрограда). Здесь он работал над многими своими произведениями, в том числе над проектом «Окна сатиры РОСТА».

С 1974 года в здании на Лубянке находится Государственный музей В.В. Маяковского. Он хранит большую коллекцию личных документов поэта, фотографий, книг, художественных работ Маяковского и его современников. В настоящее время основное здание музея находится на капитальном ремонте. Его планируют открыть к 130-летию со дня рождения поэта, в 2023 году.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Фото: mos.ru

Дом на углу Большой Никитской улицы и Малого Кисловского переулка имеет давнюю театральную историю. Еще в начале XIX века его арендовала контора театральной дирекции по московскому отделению, затем здесь располагался театр, основанный немцем Георгом Парадизом (театр «Парадиз», Немецкий театр). В начале прошлого столетия театр превратился в Интернациональный, потом – в Театр революции, Московский театр драмы, а в 1954 году получил имя Владимира Маяковского.

Здание из красного кирпича в псевдорусском стиле, которое театр занимает по сей день, было спроектировано в конце 1880-х годов архитектором Константином Терским при участии молодого Федора Шехтеля. В разное время режиссерами театра на Большой Никитской были Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков, Андрей Гончаров. В современном репертуаре Театра имени Маяковского – спектакли по классическим произведениям и работам современных драматургов.

Источник: столичный Комитет по туризму и проект #Москвастобой

Нежные записки Маяковского.

Любимые экспонаты хранителя музея поэта

Любимые экспонаты хранителя музея поэтаХранитель — одна из самых интересных музейных профессий: он знает, откуда в музее появился тот или иной предмет, какие с ним связаны истории и какую ценность он представляет. Хранитель рукописно-документального фонда Государственного музея В.В. Маяковского Александра Меньшова выбрала несколько предметов, которые считает главными жемчужинами коллекции, и рассказала о них.

Черновой автограф двух строф поэмы «Облако в штанах»К работе над поэмой «Облако в штанах» Маяковский приступил в начале 1914 года. Она растянулась на полгода — последняя правка в текст была внесена в июле. В том же месяце поэт познакомился с Лилей и Осипом Бриками и, прочитав им поэму, сразу же попросил разрешения посвятить ее Лиле.

«…Первый пришел в себя Осип Максимович. Он не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии!.. Маяковский — величайший поэт, даже если ничего больше не напишет», — вспоминала о том дне Лиля Брик. Первое издание поэмы было выпущено ее мужем в сентябре 1915 года.

Фотография Маяковского с черновым вариантом концовки поэмы «Облако в штанах», написанным на обороте рукой поэта, была прислана в музей неизвестным в 1939–1940 годах по почте без какой-либо сопроводительной записки. Снимок стал уникальным экспонатом в коллекции музея не только благодаря неожиданному появлению. Финал поэмы, написанный на его оборотной стороне, до этого был неизвестен:

Небо какао

От лета запах

Обоженнаго [зачеркнуто] паленого верблюда

Шаги азартны

Как игроки в макао

А шляпа вокзала [зачеркнуто] бульвара

Вся в перьях люда

По [зачеркнуто] Небо! Снимите поношенную шляпу

Я иду!

Глухо! Вселенная устало положила на лапу

С клещами звезд мохнатое ухо.

Рукописная поэма «Флейта-позвоночник»Настоящая жемчужина коллекции музея — поэма Владимира Маяковского «Флейта-позвоночник», хранящаяся в рукописно-документальном фонде.

В 1919 году Маяковский вместе с Бриками переехал из Петербурга в Москву, где они арендовали жилье в коммунальной квартире в Полуэктовом переулке

В 1980-е рукописную «Флейту» нашел и купил коллекционер Жолткевич в одном из букинистических магазинов Москвы. Музей приобрел находку у коллекционера в 1986 году.

Записки Маяковского Лиле БрикВ коллекции музея хранятся две записки, адресованные поэтом Лиле Брик. Содержание коротких посланий крайне нежное и очень трогательное. «Целую Кисяткив в мордочкив сладкив… Целую кисков без рифмов», «Целую ваш ротик Милый кашалотик» — пишет поэт своей музе.

Записки попали в музей в 1953 году. Их передала художница Варвара Степанова. Вместе с ее мужем Александром Родченко в 1923 году Маяковский делал на заказ рекламные плакаты и создавал образцы полиграфического искусства.

Своей музе и возлюбленной Владимир Маяковский, по воспоминаниям самой Брик, писал даже тогда, когда они расставались ненадолго. Под письмами и телеграммами к Лиле Юрьевне часто можно встретить подпись поэта «Щен» или «Щеник», а также «твой весь», «твой верный», «вечно любящий», «ждущий тебя до смерти». У Брик и Маяковского были домашние клички, ласковые имена друг для друга —

В 1920-е годы имена Маяковского и Есенина были известны каждому в советской России. Они принадлежали к разным литературным направлениям — имажинист и футурист часто критиковали творчество друг друга, однако Маяковский не раз признавал литературную значимость Есенина. После поездки Сергея Александровича в Америку в 1922 году в отношениях поэтов наступил период сближения.

После поездки Сергея Александровича в Америку в 1922 году в отношениях поэтов наступил период сближения.

«В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться. Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен», — писал Маяковский в статье «Как делать стихи» в 1926 году, уже после смерти Есенина.

Именно Маяковский написал на смерть поэта одно из наиболее пронзительных своих стихотворений. Он посвятил эти строки не оппоненту, не другу, не конкуренту, а литературному соратнику — Поэту с большой буквы.

Рукопись стихотворения попала в музей в 1945 году через главного биографа Маяковского Василия Катаняна, который на тот момент был мужем Лили Брик. Муза поэта была женой его биографа с 1937 года до конца своей жизни. С 1958 года супруги жили на Кутузовском проспекте по соседству с Майей Плисецкой и Родионом Щедриным. Позже великая балерина писала о соседях в своих мемуарах, называя их по фамилии жены: «У Бриков всегда было захватывающе интересно… К концу пятидесятых, думаю, это был единственный салон в Москве».

Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Тираж закончился

Издательство

Европейского университета

в Санкт-Петербурге

ISBN 978-5-94380-167-9

Серия «Avant-garde»;

вып. 3

Год издания 2014

Страниц 128

Мягкий переплет

Вес 500 гр.

с этой книгой покупают

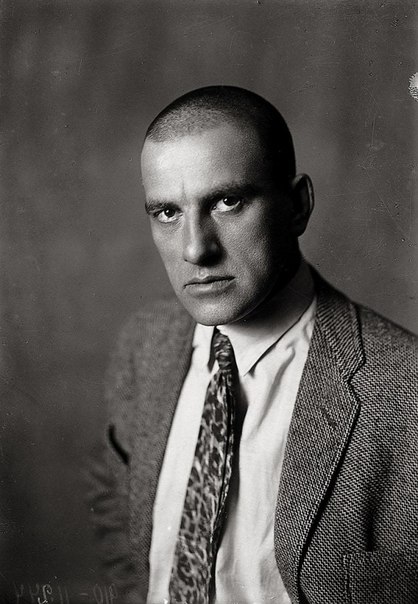

Ошеломившая современников поэма Владимира Маяковского «Про это», изданная в 1923 году с фотомонтажами Александра Родченко, впоследствии неоднократно переиздавалась на Западе, признана классикой конструктивизма и выразительнейшим опытом визуализации поэтического слова. Особое значение новаторской работы Родченко состоит также в том, что и автор, и герои поэмы (то есть сам Маяковский и Лиля Брик) были включены в иллюстративный фоторяд как реальные действующие лица.

Особое значение новаторской работы Родченко состоит также в том, что и автор, и герои поэмы (то есть сам Маяковский и Лиля Брик) были включены в иллюстративный фоторяд как реальные действующие лица.

Отечественное факсимильное издание этого яркого памятника эпохи предпринимается впервые; поэма впервые сопровождается подробным комментарием и рядом статей, где рассматриваются разные аспекты как собственно поэмы, так и ее книжного воплощения. Воспроизводятся в цвете и все фотомонтажные иллюстрации к поэме, в том числе отвергнутые варианты. Издание сопровождают 70 черно-белых и 15 цветных иллюстраций, позволяющих точнее передать как эстетику конструктивизма, так и атмосферу лефовского окружения Маяковского.

Издание состоит из двух книг под одной суперобложкой:

1. Факсимильное издание «Про это» (1923)

2. Владимир Маяковский. Про это. Статьи. Комментарии. СПб., 2014

Оборот титула (pdf 199KB)

Содержание (pdf 204KB)

Страницы доступные в электроном виде (pdf 204KB)

Поддержать EUPRESS

Выставка «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу». К 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского

На мраморной лестнице РГБ развернута большая выставка «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу». Это цитата из автобиографии Владимира Маяковского, 120-летию со дня рождения которого и посвящена экспозиция. Фонды РГБ хранят большое количество изданий произведений поэта, начиная с прижизненных. По ним можно составить точное представление о вехах творчества Маяковского, имя которого до сих пор вызывает много эмоций у публики — от отвращения до восторга.

Владимир Маяковский, 1918

Почти сто лет назад строчки Маяковского вошли в повседневную речь и до сих пор остались в ней афоризмами: «Ешь ананасы, рябчиков жуй», «Пароход и человек», «Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно», «Каждый из нас по-своему лошадь», «Для веселия планета наша мало оборудована», «В наших жилах — кровь, а не водица», «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?»

18 декабря 1912 года вышел альманах «Пощечина общественному вкусу» с манифестом русского футуризма, подписанным Давидом Бурлюком, Владимиром Маяковским, Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых.

Александр Блок, Максим Горький, Валерий Брюсов были среди тех немногих, кто сумел увидеть в хулиганах новое искусство. Об этом писал после смерти Маяковского Юрий Тынянов: «Для поколения, родившегося в конце девятнадцатого века, Маяковский не был новым зрением, но был новою волей. Для комнатного жителя той эпохи Маяковский был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги. Его стихи были явлением иного порядка. Он молчаливо проделывал какую-то трудную работу, сначала невидную для посторонних и только потом обнаруживавшуюся в изменении хода стиха и даже области поэзии, в новых революционных обязанностях стихового слова. В некоторых его вещах и в особенности в последней поэме видно, что он и сам сознательно смотрел со стороны на свою трудную работу. Он вел борьбу с элегией за гражданский строй поэзии, не только внешнюю, но и глухую, внутри своего стиха, „наступая на горло собственной песне“. Волевая сознательность была не только в его стиховой работе, она была в самом строе его поэзии, в его строках, которые были единицами скорее мускульной воли, чем речи, и к воле обращались».

Футурист и демократ

Владимир Маяковский пришел в русскую поэзию в образе страдальца и одиночки. А его с первых дней видели только в амплуа литературного хулигана, которое он поддерживал. Критика издевалась над его желтой кофтой, которая была не только вызовом благонамеренной публике, а появилась от бедности. Так критики не заметили, что в желтую кофту «душа от осмотров укутана». Максим Горький, впервые увидев Маяковского в начале 1915 года в кафе «Бродячая собака», проницательно заметил: «Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости. Знаю по себе». В двадцать два года этот скандалист и автор небольшого числа стихотворений предъявил публике поэму «Облако в штанах» — подлинный лирический шедевр новой поэзии. Но затем он стал «глашатаем революции», и долгое время мало кто мог разглядеть в этом «забронзовевшем» образе

что-то кроме «пролетарского поэта». Тем не менее посмертная слава Маяковского не померкла: его то и дело «достают из широких штанин» любители поэзии и предъявляют обществу его строки в дни социальных потрясений, которые он столь мощно отразил в своем творчестве.

Знаю по себе». В двадцать два года этот скандалист и автор небольшого числа стихотворений предъявил публике поэму «Облако в штанах» — подлинный лирический шедевр новой поэзии. Но затем он стал «глашатаем революции», и долгое время мало кто мог разглядеть в этом «забронзовевшем» образе

что-то кроме «пролетарского поэта». Тем не менее посмертная слава Маяковского не померкла: его то и дело «достают из широких штанин» любители поэзии и предъявляют обществу его строки в дни социальных потрясений, которые он столь мощно отразил в своем творчестве.

В своем предсмертном обращении к потомкам («Во весь голос»), предвидя возможные манипуляции вокруг своего имени и творчества, он предупредил: «Профессор, снимите очки-велосипед! Я сам расскажу о времени и о себе». Этот призыв был и остается актуален: судить писателя «по законам, им самим над собою признанным», предлагал еще Пушкин.

В стихах молодого Маяковского поражало необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, сближение далеких друг от друга вещей: «Слезают слезы с крыши в трубы, к руке реки чертя полоски». При этом Маяковский хотел быть поэтом толпы: «Меня одного сквозь горящие здания проститутки, как святыню, на руках понесут». С точки зрения формы он, как футурист, проповедует элитарную эстетику «самовитого» слова, а в стихи вкладывает совсем не элитарное содержание. Пожалуй, этот сплав и предопределил его славу.

«Иногда какая-нибудь строфа отнимала у него весь день, и к вечеру он браковал ее, чтобы завтра „выхаживать“ новую, но зато, записав сочиненное, он уже не менял ни строки, — рассказывал о работе Маяковского Корней Чуковский. — Записывал он большей частью на папиросных коробках; тетрадок и блокнотов у него в то время, кажется, еще не было. Впрочем, память у него была такая, что никаких блокнотов ему и не требовалось: он мог в каком угодно количестве декламировать наизусть не только свои, но и чужие стихи, и однажды во время прогулки удивил меня тем, что прочитал наизусть все стихотворения Блока из его третьей книги, страница за страницей, в том самом порядке, в каком они были напечатаны там».

«Весь боль и ушиб»

Революция 1917 года, которую поэт принял как воплощение своих и общественных ожиданий, являет нам в полную силу Маяковского-оптимиста. Пафос поэта становится более жестким и публицистическим, усиливаются жизнеутверждающие мотивы. Например, рассказ о трагедии животного в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» завершается оптимистически, чего не могло быть, если бы Маяковский написал его до революции. Однако хрестоматийный облик Маяковского, «агитатора, горлана-главаря» противоречиво являет нам человека, который от стихотворения к стихотворению буквально выворачивает душу наизнанку: «Грядущие люди! / Кто вы? / Вот — я / Весь / Боль и ушиб».

Самоубийство Маяковского вызвало шок у людей, близко знавших поэта. Хлынула волна откликов и догадок. Стали искать предопределенность трагического исхода в характере поэта. Маяковский был человеком чрезвычайно чувствительным, готовым отдать все «за одно только слово ласковое, человечье». Еще юношей он заявил, что может быть «от мяса бешеный» и может быть «безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах». Таким он и остался до конца: быстро возгорающимся, способным совершить роковой поступок и одновременно деликатным и предупредительным, и в то же время уверенным в себе жизнестроителем. «Маяковский все переживал с гиперболической силой — любовь, ревность, дружбу», — писала о нем Лилия Брик.

Сегодня литературоведы говорят о симптомах творческого кризиса, которые могли стать одним из факторов рокового поступка. Он, например, говорил, что бросит писать стихи и станет драматургом. Агитстихи уже не писались. Перемены в творческом поведении назревали в сторону более органического самовыражения, протестуя против газетного «производственничества». Нужен был положительный импульс, чтобы подтолкнуть эту эволюцию, но судьба именно в этот момент лишала его положительных эмоций.